|

|

拉黑子「投刀從筆」的文學饗宴:用漢語寫文化、說部落

陳淑娟

「孩子那麼多卻一個都不在家裡,唯一留下來的兒子又跟我一樣每天在酒瓶裡陶醉」……

o faloco iso masamaan hakiya.那你的心裡到底又是怎麼想的呢?

~拉黑子‧達利夫

對於只有語言的原住民族而言,透過漢文字來表現最接近、貼切原意的作品,是目前可以接受的方式,但對於一個「只懂得五十個字」並且不善於運用漢文的拉黑子而言,要如何挑選出最符合最中意的字詞表達,我覺得這是一個值得探討的地方,因為「不論是用阿美語法的國字或是用阿美語的羅馬拼音再加上國字的解釋進行書寫,對文字型的創作而言,因為以前沒有,未來也不一定有人能繼續。」或許是因為拉黑子運用文字的方法不同於其他原住民作家,而這也是他獨特的地方。

Rahic Talif(拉黑子‧達利夫),1962年出生於花蓮阿美族大港口部落,為原住民雕刻藝術工作者。目前港口的年齡階級組織共分八級,而拉黑子在部落裡是年齡階層的最高級,是帶領部落青年的青年之父mama-no-kapah,負責組織及管理整個部落。

拉黑子採集神話故事、口述歷史和舊部落遺跡,重新的學習部落的智慧,他遵行祖先流傳下來的文化,崇敬祖靈的心態生活;並且以充滿生命和記憶的漂流木作為材料,雕刻出一座座蘊含部落故事的作品。他不斷地反省及探索自己的思緒,同時沉澱與積蓄自己的創作能量,並逐漸開拓出自己與當代台灣原住民藝術的創作意識與表現方式。

《混濁》(Mangotaay)是一本融合詩、散文及繪圖的文本,Mangotaay就是現在花蓮縣豐濱鄉的大港口部落,拉黑子以部落的名稱當書名,Mangotaay在阿美族語中表示「很濁的溪水」,由於拉黑子是一個漂流木雕塑藝術家,他的作品就是充滿了阿美族的傳統特色,作品具有現代的線條與抽象的美感,每一個作品都有一個阿美族的故事,所以藝術品可以感動人,文字書寫當然也是另一種的詮釋。

因為拉黑子擁有「不完整的漢文教育與極為完整的族語教育」,這個原因讓拉黑子顯得特別,相對於其他的原住民族作家,藝術家才是他的主要工作,由於擔心部落文化的流失,於是他透過文字來敘述部落裡的純樸,紀錄老人的諄諄教誨,而阿美族口語敘述裡飽含詩歌音韻與意境之美,以及在地人文特質表現,如何將文字與語言之間的差異及不同的表達方式,正是這種跨文化的作家才表現得出來,如果任何一位受過中文訓練或是容易用中文書寫的作家就可以仿作這種充滿部落的作品,我想那拉黑子的作品就沒什麼特別之處了。

二、兩種語言交替運用的特性

拉黑子所寫的書如何特別,如書中序文所言:「這是一本靠近心靈的文字,質樸無華。不理睬心靈很久的人恐難明白那語法怪異措辭特殊的文字」,因為拉黑子說他自己只懂得五十個字「必須借用大家懂得的文字去寫他無法用文字表達的東西…」拉黑子長期從事雕刻的藝術創作,他的作品傳達了阿美族的傳統精神,充分表現自己對族群的理解,他謙虛的認為自己懂得的文字不多(漢文),但是又認為運用文字書寫對目前部落文化的重要性,終於他「奮力一擊,逮到機會,想盡辦法的,想盡一切辦法的,掌握住也能寫字的機會,好好的寫下心裡想要說出來的話。寫字了!」(梁琴霞[1])拉黑子自認不完整的漢文教育與極為完整的族語教育,成就了個人的書寫特色,例如拉黑子在〈nano kaemangay兒時〉的篇章裡,用第三人稱的方式描述兒時的記憶,文章中的小孩是沒有姓名的,那位「愛哭又愛跟」的孩子似乎是同一位,作者善用一種如電影推軌鏡頭(dolly shot) 的手法,讓讀者跟著這位「孩子」逛遍部落辛苦的尋找媽媽;逛遍部落就是找不到東西吃,看似樸拙的寫作技巧及文字駕馭能力,卻靈活地穿梭於族語與漢語間,加上以小孩為故事主角,這種詮釋方式正好呈現出兒童的天真、不造假,同時也將部落純樸的一面呈現出來:

小孩子心裡想著,決定找一個地方把自己躲藏起來,繼續一面哭一面叫著,因為待會兒回到家如果沒有哭的話,孩子心裡總覺得不好。(跟不上自己的哭)

而這位沒有名字的部落孩子,他「哭到幾乎忘了為什麼要哭」,他「哭到自己沒辦法了」所以累倒了就找個地方睡覺,很多孩子都會有類似的經驗,拉黑子在這裡雖然輕描淡寫的說著故事,但是卻把孩子的天真性情寫得恰到好處。

拉黑子的故事中,部落小孩雖然沒有優渥的物質生活,沒錢買食物,只好一直找可以給他食物的人,卻老是「找不到」,他所描繪的孩子或許是他自己在孩童時的部落生活,或是現在依然住在部落的孩子樣貌,在部落裡,常常父母上山耕作或是到外地工作,一去就是一整天,孩子不是到親戚家就是到鄰居家吃飯,有時整天處在飢餓狀態,有時真的找不到地方可以吃飯,找東西吃似乎就變成是家常便飯,拉黑子要表現的或許是兒時孩子的純真和樂天知命,如果將作者的視野拉大,他也許想對應於現今部落的孩子,不變的是,同樣是貧窮、同樣是到處找東西吃,可是家庭結構改變了,部落的文化生態也變了,但他所描繪的兒童還是很有部落的樣子。

(一)跨語書寫對照與策略

比爾‧阿希克洛夫特[2](Bill Ashcroft)在重置語言中提到:後殖民寫作的文本策略一文中提到「棄用」和「挪用」,他們將語言當做權力中介的重要作用,認為曾為殖民地的國家在寫作上應該奪取位於中心的語言(殖民國的語言),重新改造以完全的適應於殖民地的話語,而棄用與挪用就是兩種過程。「『棄用』就是拒絕帝國文化,包括其美學,其規範性或『正確』用法(correct usage)的虛假標準,及其『嵌入』(inscribed)於文字的傳統及固定意義的假設。」而「挪用」簡單的說就是「以非自己的語言,傳達屬於自己的心聲」,也是現階段原住民創作的中心思想及原則。或許因為他們原本屬於沒有文字的族群,在好不容易學會一種可以表達自己想法心聲,當然會盡量使用,但這個立足點不像比爾‧阿希克洛夫特等人所說的,是為了反帝國殖民主義、奪取中心語言而嘗試的方式。

在這些後殖民書文本書寫策略中,其實有很多策略可以用來分析、檢視台灣的原住民族文學。

1.注解

何謂注解,「就是個別詞語的括引翻譯,是跨文化文本中,最為明顯及最常見的作者入侵。」 當然也不盡然全屬跨文化文本才會有這樣的需求,不過這種注解,就某部分來說,其實是文化距離的持續現象,因為文化的不同,所以需要多加解釋,以免讓讀者因為不懂其文化背景而抹煞了欣賞文本的樂趣。

這些個別詞語需要括弧翻譯,大部分直接以母語的讀音來書寫,如果沒有稍加解釋,不管是作者族人但不熟悉族語的人,或是其他各族、各國的讀者,其實都會對語意上的理解有些許障礙。不過不同的作家在使用注解上,或多或少也會選擇自己習慣的使用方法,沒有一定的規範,對於原住民文學文本的「注解」,過去我曾經試著將其分成四種類型:

第一類,就是直接括弧在個別詞語的後面,例如撒可努[3]的〈猴子大王〉:

「我們來這裡做什麼,卡瑪(父親之意)」

第二類,就是放在文章的最後面,以不干擾讀者在閱讀文章時的流暢度,例如拓拔斯‧塔瑪匹瑪[4]的〈馬難明白了〉:

你不想當「布農」(註1)嗎

註1:布農語指布農族,但也解釋為山地人,或指人類。在布農語裡

布農=山地人(山胞)=人。

而《混濁》裡所延用的方式,是將注解放在每一頁主要文章旁的小欄列當中,縮小字體並用粗體,尤其是針對羅馬拼音的阿美族語名詞解釋。

第三類,將解釋很微妙的放進故事裡,讓解釋成為故事對話的一部分,例如拉黑子.達立夫[5]的〈很怕跟不上的明天〉:

「ko adihay a damay i karanaman」他更有精神的說,「人定勝天那裡,damay 被打起來的時候,比較沒有石頭」

「kafotito matokato ito.」母親說,「去睡覺了,你想睡了,還不去睡?」

第四類是一個綜合作法,如果是簡單的解釋就放在文章裡,但解釋若需要花多一些篇幅,則放在文章後面的注釋,例如夏曼‧藍波安[6]的〈龍蝦王子〉:

「我們來找學生念國中,你有小孩嗎?」

「有六條(六個人),可是還小小的。」

「米拉搭鄧,安」(註1)

註1:達悟語,過了一會兒。

2.未被翻譯的詞語

因為加了注解、翻譯,以方便讀者了解語意,但是卻有很多作家忠於地方的用語,在文本中留下沒有被翻譯的詞語的技巧。此用意除了「示意文化之間的不同,同時亦顯示了話語在詮釋文化概念時的重要性。」這樣的刻意留下沒有被翻譯的詞語,其實強烈的反應文化的不同、語言的差異,

作家拉黑子長期居住在部落裡,他自嘲「我只懂得五十個字」,他與漢文接觸不多,平時以母語作為交談和思考,所以這位作家才真正需要「腦譯」(先用阿美族語寫作,再腦譯成中文),而這樣的創作反而促成他在文學上的特殊表現,文章中未被翻譯的詞語相當多:

「這個時候所有的人都去教堂了,ya wawa i matalaw kalah sama kalah a miala to aalaen ningra a payci.孩子其實非常擔心,也非常緊張,害怕到教會的人要回來了。」(心裡的夾縫)

「amanen sakiso kiya.也許你認為無所謂,但是你的身體依然是原來古老的你,ini orayray ko sapiadah sakomako aharateng.真的,最後只有用你高亢的歌聲,讓你持續活下去。」(ci Mangli,芒力)

拉黑子說過,自己的「語法怪異」、「措辭特殊」讓人難以理解,而到底哪裏讓人難以理解呢?就是「族語和國語的…性情不同」,例如,當他寫上「sacikaycikay san」的羅馬拼音後,卻擔心無法順利拼出族語的人(族人或非族人)在閱讀上有障礙,所以只好加上和「sacikaycikay san」最接近的中文意思「跑來跑去」。只是漢字的「跑來跑去」只能拿來形容動作,可是羅馬拼音拼出的阿美族語「sacikaycikay san」,不僅表達了動作,還表達出忙亂興奮的心情和臉上雀躍不已的愉快表情。在中文裏也有類似的例子,例如「吃」代表的是進食的動作,但是,在閩南語中「吃」這個動作就有十幾種不同的說法,有「吃東西的吃」、「吃得很快的吃」、「被鄙視的吃」、「亂吃」、「囫圇吞棗的吃」… ,因此,不管是何種語言,一旦要挪用另一種語言書寫──也就是跨語創作,就會有類似的書寫考量,以達到最完整、貼切的表達。像是阿道‧巴辣夫說的「若是我的創作全部用母語,大家會因看不懂而興趣索然,所以我只好採取折衷的方式。」(陳芷凡,2006)阿道所說的折衷方式,礙於閱讀群還是以漢人居多,所以還是以漢文書寫為主,但是又不願意捨棄阿美族語的說詞,因此在文中使用直接譯音或羅馬拼音文字,不過,拉黑子比較少交代阿美族語與漢語的對照,他大量使用整句或是整篇的族語,要很細心的對照才會知道他所說的族語是什麼?所以對於不懂阿美族語的讀者的我而言,往往會通篇跳過羅馬拼音文字的部份。

剛剛前面所論述的,不管在文本中加入「注解」或是「未被翻譯的詞語」這都是以「跨文化」為基本,因為不同文化、不同語言,導致在共用一種書寫工具時,有體貼的想要體諒讀者的作家,亦有想要強烈表達不同文化、語言的企圖心的作者,但就以欣賞文學的角度來說,注解的確會干擾讀者閱讀,也許還會導致情節上頗多的偏頗,而完全未翻譯的詞語,雖然表達了作家的書寫動機及背後文化的用意,但卻也讓讀者閱讀起來不甚流暢。不過,這種跨文化書寫的文本,加入注解的部份對讀者而言還是有其必要性,因為並不是每一個讀者都有接觸異文化的經驗,所以透過注解是可以加深讀者的印象,以及認識、了解作者所書寫的文化。

對拉黑子而言,雖然從小接受漢語文教育,但是他自覺到運用漢文書寫是困難的,反而使用阿美族語是簡單的。台灣的詩人林亨泰也同樣提出「跨語」的說法,他說他是「跨越語言的一代」,他曾經接受日本教育,後來卻要用漢文創作,因此,任何人在習慣一種語言思考後,卻要再用另一種語言書寫,這種跨越語言的時代產物,對作家來說是一種艱辛的過渡時期,就像現在地球村概念普及,強調國際化的重要,首先要學習英文,用英文書寫、閱讀、甚至用英文對話,這些技巧只要肯花時間、下功夫,或是簡單的聽說讀寫都可以勝任,但是,要使用英文思考、用英文創作那就相當困難的了,因為語言代表了一套思考邏輯、文化體系。所以有人說「跨語」的重點就是多了一層「腦譯」的步驟,就是腦袋中先用熟悉的母語創作,再經過腦譯書寫成文字。但不管哪一種說法,都在說明使用兩種語言(母語/非母語)的書寫,彼此間是有特殊的加分效果,但最糟的狀況,就是處理不當,讓讀者讀起來格格不入。

3.語詞解釋

詞語解釋在很多的原住民作家所書寫的文章常會出現,通常是放在注釋當中,不過,還是有許多的作家選擇會將「原/漢」的語言差異當成是一種書寫的素材,多了詮釋的意圖,我們最熟悉的就是阿道‧巴辣夫的文章,最多這樣詼諧的批判,例如:

親愛的丁字褲 快游過來

肛門正想要創造如何起飛哩

是奶罩三角褲起飛嗎

不不不 不

是幣啦起飛啊丁字褲

何況 我們的肛門才是

娜魯灣的

愛 幣 力 君

啊

一般人看到這樣充滿性暗示的文句,除了會看不下去之外,或許衛道人士還會大加撻伐一番,不過稍微了解原住民文化,或是知道阿道用意的人,都會會心一笑,覺得真是絕妙好辭啊!充分的掌控這種跨文化的語言,不讓自己為語言所操弄,反過來掌握語言,而和阿道同樣是阿美族的拉黑子,他的書寫方式就沒有像阿道那樣濃厚的政治、批判色彩,他溫和、浪漫許多,例如:

ilisin求偶的時候,我們會問年輕人你到底喜不喜歡這個女孩,我們會用maaowang這個字,另外依個用法是狗要過河的時候,狗會猶豫到底要不要跟著過河,於是前前後後跑來跑去,叫來叫去,想要又不敢要,於是滿頭大汗,這樣猶豫不決的心情就是maaowang這個字。〈maaowang猶豫中的發現〉

同樣將自己的語言翻譯成漢語,詞語的解釋在所難免,阿道直接利用接近的漢語譯音,再運用漢文的形音義中的「音」與「義」的巧妙搭配,不僅製造出詼諧逗趣的作品,同時也讓讀者看起來大呼過癮,畢竟很少漢語作家會這樣赤裸裸的展現文章語句,的確印象深刻。至於拉黑子,他則是運用比喻的方式明說,「maaowang」如果直譯漢語應該就是「猶豫」,當我們看到猶豫二字,我們不會有太多的猶豫,因為我們太清楚這兩個字的意思,讀到這兩個字時一定不會卡住,但是當拉黑子用男孩子到底喜不喜歡這個女孩子,以及狗要不要過河,前後跑來跑去、叫來叫去的慌亂情形,透過這兩種方式解釋「maaowang」時,我想這也讓讀者覺得比喻貼切。還有另一個〈toko〉,雖然句子簡短,不過看到「toko用他自己的大便,讓自己長大。有一些人對自己的文化像是避之唯恐不及的,但那是toko的排洩物養活了我們,長大了自己,用自己的排泄物壯大自己( 注:toko台灣螺,深海貝類的一種)」也是讓人印象深刻。

4.翻譯的策略

看得出來拉黑子很用心的想要保留阿美族語的美,所以他會運用一些技巧來表達兩種語言,既可以讓非族人的讀者看得懂,同時也可以讓懂阿美族語的族人體會、認識到文化的優美,因此他就有了這樣的一種書寫方式,一開始用羅馬拼音紀錄,接著運用「字譯」的方式,也就是直譯,直接逐字逐句翻譯成漢語,最後再用「意譯」的方式,保留原來阿美語的語意,但卻更接近漢語的表達方式。

舉一個書中的例子,這裡僅取前面幾句,分別用阿美族語、漢語字譯及漢語意譯方式呈現:

|

(donfec) o saka fana no matoasay to lotok naitini I kalalengawan no ‘oway ma dodo no matoasay ko rakat no oway ta mafana to lalan no lotok o daoc no matoasay itni pisiowayan tamatama ko sakatoas mitolikan no matoasay a fasolan ko sapawali to panay no loma ini orariw no oway ko paicelay to tiring no matoasay ano paka do do kowawa to rakat no oway amafana to ‘prip no lotok |

|

(字譯) 從出生的藤讓老人明白山裡 順著藤的路線才會找到山裡的路 老人如果要成為一個老者必須從削藤開始 家所有的稻穀是用老人編織的fasolan 從藤得歌裡可以讓老人的身體有生命 如果孩子能順著藤的路線他會明白山的生命 |

|

(意譯) 最後要走的路也必須順著藤的路線你才發現那天空 一個生命最後都必須把藤的皮削成像皮膚一樣 一個孩子如果要知道他的根都必須從編織裡的複雜開始 人的一生必須經過編織來記錄他的生命 |

(二)顛覆漢文書寫

彭小妍[7]曾經說過:「就文學研究的角度而言,筆者要指出的是:原住民作家擷取漢人邊緣戰鬥的口號術語容易,漢人作家如想模仿田雅各『山林文學』,或是夏曼‧藍波安『海洋文學』的風格語言,卻難如登天─除非漢人作家有原住民的生活體驗。說明白點,書寫上真正展現出原住民原創作力的,是原住民獨特的情感表達、思維方式、生活體驗、文化傳統等。」 就像拉黑子的「跟不上自己的哭」、「找不到的餓」和「很怕跟不上的明天」及「心裡的夾縫」,如果一個完全沒有原住民經驗的漢人來看,應該會花去一些時間,因為需要轉換思維、改變閱讀習慣,在漢字的文法結構上它是怪的,就像吳錦發說的:「拓拔斯的國語,有時動詞會跑到形容詞前面,這是標準國語中所沒有的語法特色。」就像我們所熟悉的原住民說法「我不了解你的明白」,李喬也說霍斯陸曼‧伐伐的小說情節:「以漢人漢語習慣上,總是怪怪的」,霍斯陸曼‧伐伐會把陰天「說成是太陽被黑雲趕跑的那一天」,而這正是如鐘肇政閱讀田雅各的小說之後,認為這樣的文章:「會有一股強烈且不可思議的感覺,正因為如此,更覺得這才是真正的台灣小說」(就是獨特的布農韻味)。

在原住民的作家群中,後起之秀非常多,不過年齡上似乎也有年輕化的趨勢,要像拉黑子這樣「很部落」的中年人已經不多了,相對於漢語,他的族語是駕輕就熟的,所以書寫文章時可以看出跨語與跨文化的運用與抉擇。

三、文化視野與文化翻譯

(一)文化傳承與部落歷史

港口國小的母語老師sakuma曾經在書中的序中說到:

山的後方,我們不瞭解,到底生長些什麼?海底的深層,我們不清楚隱藏些什麼寶藏?那些被泥土掩埋的祖先,潔淨的皮膚已經漸漸失去(意指阿美文化已經慢慢被部落的人遺忘)

對於部落的人而言,有多少人像這位母語老師一樣,對於傳統文化的遺失深感痛心,同時也慶幸有拉黑子這樣有心又用心的年輕人,為部落留下文字記錄,深怕部落文化隨著時代的衝擊而慢慢消失。

《混濁》一書中表現出濃濃對於部落的關心,拉黑子不僅要記錄部落的歷史、同時他也記錄很多老人的心境,以及阿美族傳統的母系制度,試著經過訪談及觀察,他試著說出部落媽媽的心聲,因為過去與現代文化的衝擊,讓部落的人面對生活時出現落差與矛盾,作者過去試著將這種矛盾展現在藝術品上,而現在,他進而將這種文化的轉變用文字的詮釋方式表現。

1.部落的歷史

過去「老頭目常常用不同的故事,傳述死去勇士的故事。」這對大港口部落的人來說是一件盛傳的大事,這是發生在西元1878年(即清光緒4年),是滿清政府與大港口Cepo’阿美族部落之間最嚴重的流血衝突事件,也是阿美族近代以來,最大的歷史悲劇,最後清朝政府誘殺了165名阿美族青年,大港口事件一方面造成當時港口阿美族壯年精英的盡失,另一方面也使阿美族人離開原來的居住地。這本書裡,拉黑子最後一個單元〈i tiyaho從前〉記錄了大港口的歷史、cepo’的故事、napoloan(cepo’事件的發生地)傷心地、勇士的故事或是向部落的勇士致敬…

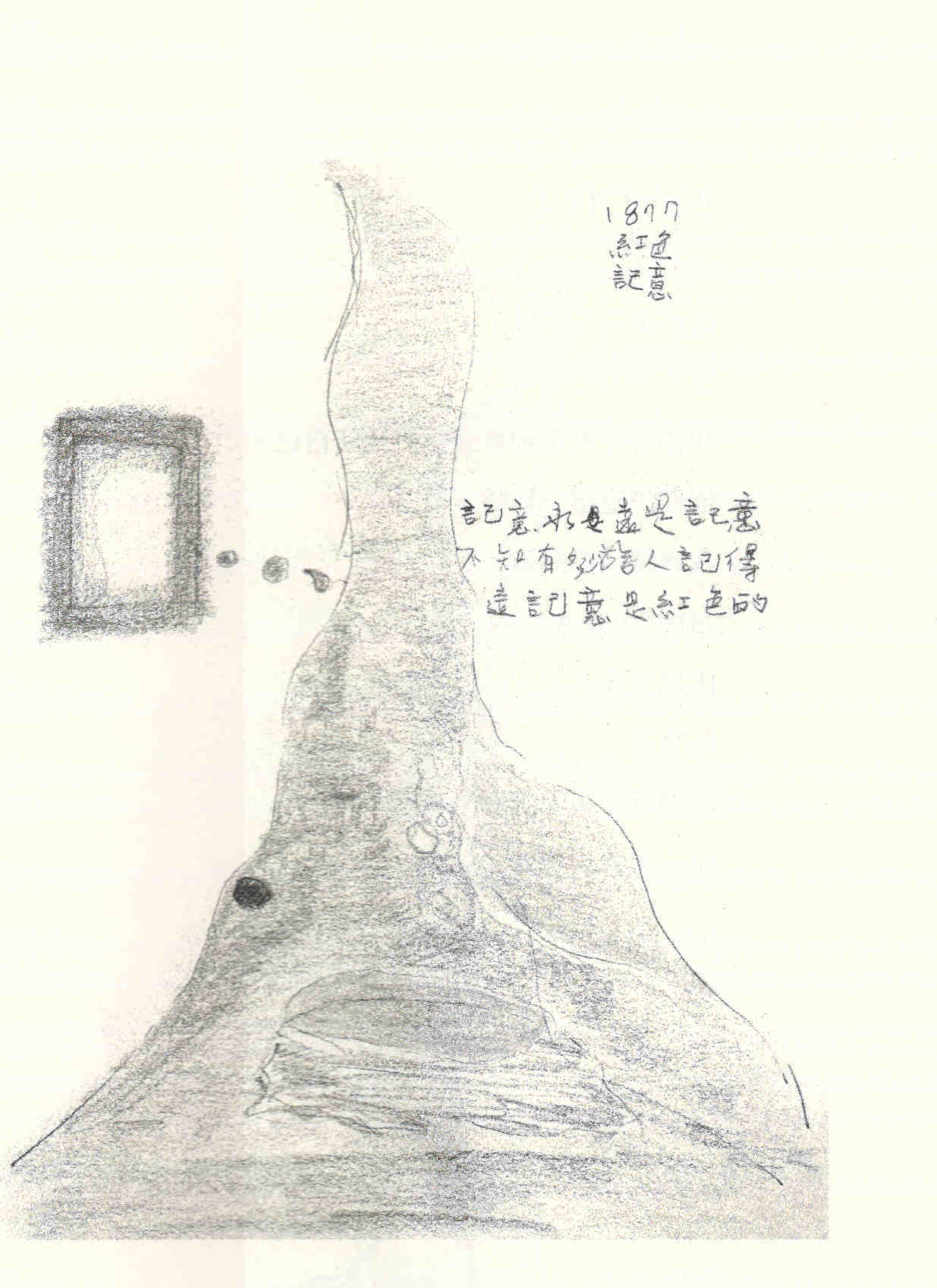

〈1877紅色記憶〉

maharateng koya hangangaya a mihecaan-1877

記憶,永遠是記憶

不知有多少族人記得

這記憶是紅色的

當他緬懷過去戰役的同時,他也感慨現在的族人已經很少人在意了,就像他說的「曾幾何時,部落的勇士沉睡在草叢下,部落的不聞不問,是因為傷心,不願意回憶。」可以看出拉黑子透過文字不僅紀錄過去族人的英勇事蹟,同時也希望這樣的事蹟可以繼續流傳,因為「下一代,不知還能不能再聽到這裡的神祕故事?再看到這裡的美?再發現這裡的勇士精神,這裡的一切都在改變,只有在故事裡才能找到這裡真正的面貌。」

2.部落的老人

從很多原住民作家的著作中,我們常見到部落老人的角色,這些老人代表的是過去與現在的交替,代表著傳統與現代的矛盾,更代表著現代人對過去緬懷之情,所以,急速變遷的部落樣貌,這些老人看到現代母語的流失、祭典的流於形式、族人的外移、大量的酗酒以及家庭功能瓦解…,這些老人曾經經歷過去部落功能健全的年代,所以眼見部落文化的分崩離析,難免產生哀恨之意,哀嘆這樣的改變、悲恨現狀的不堪一擊,當部落老人對著拉黑子說:「我走過的路你根本也找不到,因為都被草蓋住了。」如果到外地的孩子「再不回來就找不到回家的路了,因為沒有牛吃草了」,這是老人家的感慨也是他們的心聲,想像過去成群的牛隻、放牛的小孩:

孩子,我眺望家門前的精神山,已經很久沒看到小孩爬上去了,小的時候,我曾經上去過,真的,眺望部落的每一個角落。老頭目說「要成為部落的孩子,你就必須爬上山頂,才能保護部落。」(頁241)

拉黑子對於部落老人的歎息聲是有同感的,就像他在文章也不時提到自己對於這樣的矛盾情感「我從這裡回溯到以前,像是一直活在傳說與故事裡的人。多麼希望腦海裡的情境能回到從前,然而我要面對的又是一個完全不同情境的現在世界。」因此他記錄很多老人的想法及忠告,一位即將過世的老人曾語重心長的說:

我有三件事要告訴你,這是最後的話。第一件,現在有美國人、大陸人還有其他的人。這世界很大,阿美族的想法要改變,因為這個土地不只是阿美族的了。

第二件,我最難過的事情,我們非常重視女性。為什麼我們的女兒嫁給漢人,名字會冠夫姓?我們的女兒嫁出去以後,阿美族的人就好像少了一半。

第三件,我最擔心的,我們的孩子為什麼都不會說母語?如果我們的母語沒有了,我們就消失了。(頁229)

老人所說的三件事何嘗不是現代原住民所擔心的事情「土地」、「族群」與「母語」,這三件事說明了現代的阿美族或是其他的原住民,在現在台灣的土地上生活,不可能回到過去簡單自足的生活,社會的族群多元,婚姻關係也走向國際化,而母語的流失更是文化快速的喪失,這些現象似乎儼然成為普遍過程,只是人在創造文化,過去的文化已經回不去了,未來的文化還等待族人一同創造,創造適合族人、對族人有益的文化才會呈現新的視野。

3.部落的女性

阿美族過去是個母系社會,這在原住民族中是很特別的,對於習慣漢人的、以及現在社會普遍運作是以「父權社會」為主流,如果從漢人的角度來看母系社會,似乎只是誰嫁給誰(入贅)、財產歸屬的問題而已,可是真正傳統的阿美族人其實在分工上是很清楚的,家裡的事務均由女主人做主,男人們則從事部落性的政治活動或是捕魚、蓋房子,阿美族家庭女子的強勢作風與男子的溫順性格,與傳統的漢人社會完全相反。早期在阿美族人的觀念中,認為入贅是件光榮的事情,但是對於漢人父系社會而言,入贅是悖宗忘祖的行為,不過隨著阿美族人漸漸受到漢人文化的影響,入贅婚姻已較少見了。

拉黑子在文章中,還是有提及老人或是婦女們對於這個傳統的流失感到惋惜,在部落裡,他看見很多離婚的單親媽媽,這群媽媽帶著孩子回到部落生活,每到夜晚,「黑夜中,一群婦女把寧靜的部落夜晚給驚醒了!maemin to ko lomalomaan mafoti ka ira koya patawsiay fafahiyan.」(頁119)她們聚集在部落傳統祭典聚會的廣場,也是教堂所在的位置,一起喝酒聊天。因為部落裡沒有什麼地方可以去,有時候會到雜貨店,有時候上卡拉OK唱歌喝酒,這群媽媽每天過著一樣的生活,尤其是在黑夜清醒的時候,會聽到她們的笑聲或是叫聲,因為她們沉浸在酒醉後的世界裡。

常常,媽媽們聚會都到三更半夜,愈晚愈興奮、愈欲罷不能,有時候會看見一個畫面,就是小姊姊牽著最小弟弟的手,在路邊等著媽媽,可是媽媽還是想繼續聊天喝酒,所以會出面斥喝著孩子:

「ci apa mamaan kafotito safa fotian ito tangic sakiso pinokayto mafoti.」「你既然想睡,為什麼不趕快回去睡呢?你還哭,明天還要上學…姊姊趕快帶弟弟妹妹回去睡覺。」(頁125)

罵完之後,她又會坐下來跟其他婦女繼續聊天,可是愈小的孩子愈是需要媽媽的陪伴,因為太晚了,孩子想睡覺於是開始躁動、哭泣,把原本歡樂的氣氛給搞砸了,或許這些媽媽不忍心這麼小的孩子還在外面走動,或許孩子幫這群婦女找到解散的機會:

婦女們便一個一個的離開。媽媽只好說「走,我們回去吧!」也沒牽孩子的手,孩子們走在前面,媽媽跟在後面,媽媽的身高又很高,就這樣搖搖晃晃的往上走回家。(頁125)

這種讓人鼻酸的鏡頭在拉黑子的文章處處可見,他善用他的觀察來記錄部落的現象,像是部落媽媽的聚會,就是一個個現代版家庭悲劇,婦女們夾雜在兩種社會的矛盾之中,「這種部落的年輕媽媽們,既沒有辦法像傳統的母親那樣,可以很有尊嚴地留在部落,也沒辦法像現代女性那樣能有自己的主見。他們就是部落的現代婦女。」(頁125)

對於入贅這個傳統,在過去由於母系社會結構依然健全還可以維持,但是到了現代,部落已經不再像過去一樣,尤其是遵守入贅的婚姻,似乎在現代的社會中很難再見了,故事中的Rara,曾經因為媽媽要求女婿一定要入贅,談了幾段感情都因為男方無法認可而失敗,挑到最後,可以入贅的卻是漢人:

「其實,我剛開始交男朋友的時候,我媽媽一直希望我的先生是入贅的。跟以前的男朋友交往了五年,最後因為沒有辦法入贅又分手了。第二個男朋友也是一樣,母親一直希望我的先生能入贅……」

作者好奇現代婦女到底是活在怎樣的思維當中,眷戀過去母系的社會嗎?入贅有那麼重要嗎?感情重要還是傳統重要?嫁給愛我的族人還是可以入贅卻不愛我的人?似乎這些問題都沒有答案,只有得到一句「畢竟這是我們的傳統,過去都是一樣呀!」其實部落的婦女都很想扮演好傳統的婦女,只是「偏偏這個時代已經改變了,又想要扮演這個時代的婦女,希望有主見,但是他們又非常在意部落老人對她們的意見。」(頁131)這群部落媽媽,一直活在過去傳統與現代生活的拉扯,他們想要保存過去的婚姻與家庭結構,可是一切的條件又不允許他們承繼,因此他們深陷在矛盾與挫敗的婚姻中:

「我們這一代的人真的很辛苦,又沒有辦法像過去那樣可以用傳統的方式來維持自己的婚姻跟家庭,又沒有辦法用現代的方式來維持我們的家庭,因為我們還是一樣在部落。有時候我們扮演的角色要顧到自己,又要顧到部落,部落依然用最傳統的方式來看待婚姻,而我們這些人又幾乎都是單親媽媽。」(頁131)

(二)信仰的改變

傳統上的阿美族人是泛靈信仰,這種傳統的泛靈信仰觀念,影響阿美族人的各種祭典儀式,現今阿美族人接受外來的宗教仍然以基督教、天主教與漢人民間信仰等為主,其中除了天主教外,基督教則以長老教會、真耶穌教會為主,從1940到1950年之間這些宗教開始傳入東部阿美族部落,一般說來,天主教對於阿美族傳統的習俗比較不造成全面性的影響,但早期基督教長老教會與真耶穌教會則是嚴格禁止教友參與傳統的祭典活動。不過到了後期,在臺灣的長老教會已漸漸地同意教友參與活動,但是真耶穌教會仍然禁止教友參加傳統的祭儀活動,或許這些外來宗教讓部落的信仰產生很大的歧異,就像拉黑子寫的〈一本聖經,兩個教會〉裡的小孩,永遠搞不清楚為什麼爸爸和媽媽去的教會不一樣,媽媽說下面的教會「有很多的牛奶,有很多的餅乾可以吃,這邊教會很大,有很多小朋友」。可是爸爸說上面的教會「雖然很小,但是他的歌非常好聽,不用跪下也不用起立。」(頁174)因為拉黑子覺得「部落一切的思維都在改變,四年一次的選舉,每一個禮拜的教會,影響著部落每天的生活。都改變了!」(頁185)

以往,頭目主導著部落裡的一切運行,但是現在因為信仰的改變,或許牧師、長老、神父才是部落裡說話有份量的人,所以對於還是遵行著傳統信仰的老人和虔誠的教徒們之間,彼此似乎用不一樣的視域在看待對方:

每當老頭目說這些話的時候,一群部落的人,遠遠坐著,好像對這番話有意見。這個人好像是教會裡面的注視者,覺得這樣的一番話,沒有感謝耶穌,沒有感謝天主─這樣的部落,這樣的時代,怎麼會是這樣呢?(頁183)

而明顯的,這樣的代溝是因為傳統宗教與現代信仰間的互不相容,而從他的觀察與紀錄,不難看到他其實是比較站在傳統這一方,他對於老頭目的怨嘆是心有戚戚焉的!

(三)自己的使命

拉黑子常常使用第三人稱敘說部落的故事、部落的人及部落的歷史,可是他還是會跳出來表明自己的心情、對部落的情感及身為一位族人的使命感,當他這樣陳述自己的心境,和之前提到為了要保留族語,為了要讓族人不會忘了自己的文化,刻意大量使用阿美族語的書寫方式完全不同,這樣的陳述一點也不像那位「只懂得五十個字,並且不善於運用漢文的拉黑子」:

我現在的部落,是真的像我口中說出的如此的優秀嗎?是我無法承認自己族群的衰退與文化的沒落與適應現代社會的不良?還是我自欺欺人的一種讓自己活在美好的古老時光裡,不願意醒來?又或者,我可以試著再創造部落的生機,讓孩子充滿自信,讓年輕人充滿榮譽感,讓老年人的心靈得到安慰,讓自己也從付出中,從部落再生的力量當中得到繼續往前行的力量。(頁156)

每回讀到原住民作家對部落的情感,就會有種生命中不可承受之「重」啊!

1.創作歷程

身為部落的一份子,心中到底要填塞多少部落的負擔與壓力,我想這是身為漢人的我們所不能理解的,拉黑子不僅是青年組織中的最高階級,同時也是一位關心部落文化傳承的藝術家,現在他又多了一種身分「原住民作家」,不管是用實際的文化參與、藝術品詮釋的阿美族精神或是文字的民族誌記錄,這些種種對拉黑子來說都是對部落文化所展現的一種愛,無法割捨且不知如何分割,所以他為了抒發內心的一切,於是,他將情感注入創作的歷程:

第一次作品的呈現,我流淚了,是因為故事的感動。我的創作,從白天到黑夜,一路就是這樣,抱著無限的希望,將自己的渴望分享給其他的族人,我不斷的嘗試!不斷的敘述!不斷的省思!這條路是多麼的辛苦啊!(頁56)

透過創作,透過一次又一次撿拾漂流的木頭、陶片和舊房舍的樑柱,可以讓他感受到這些被遺棄的生命。「我開始用我的思考、用我的雙手力行。我的感覺更多,發現自己如此渺小。」部落在拉黑子的生命中,已經佔著舉足輕重的地位,有了部落才會有拉黑子的創作,有了藝術作品之後,更讓部落的精神有可能傳承下去,所以拉黑子的文章中,我們看到他已經將自己與部落聯成一體,形成生命的共同體:

一路走來,我發現必須繼續,這就是生命吧!這些故事與傳說,是不是也是這樣繼續呢?我與部落是無法脫節的,我走到那兒,我更需要部落!我走得更遠,我更需要部落。在我的創作生命裡,部落總是我的泉源。即使許多外在的思維,部落還是有關聯的。(頁57)

2.部落文化

對於漢人而言,要真正了解拉黑子筆下的文化、想法與思考邏輯的確不是一件容易的事,除了閱讀者必須克服文化的差異之外,對於他的書寫方式更需要有耐心的閱讀,張漢良曾經提到運用方言是文學傳播上的兩難:

方言能生動的表現地域色彩,能增加人物塑造的真實感。另一方面,方言為一部份人所共有,其傳達面有限,缺乏普遍性,對於不熟悉此語言的讀者,會造成閱讀時「隔閡」的現象。(轉引自陳芷凡,2006)

拉黑子運用大量的阿美族語,他的用意明顯的是想要將族語保留下來,而這本書應該也是為自己的族人量身訂作,從他的兒時記趣、傳統與現代、部落老人到部落歷史,很多書寫的用法及用意都很明顯,似乎用「站立者」的口吻在對部落族人說話,說過去、說現在更期待未來,因此,這種跨文化書寫的原住民作家,本身是作者又是翻譯者,不僅要將自己的母文化翻譯成非阿美族人可以理解的文章,同時要斟酌這樣的書寫用意背後所蘊藏的意義,如陳芷凡(2006)在針對幾位原住民作家跨文化書寫的研究中提到的:

廣義而言,視書寫為一種翻譯時,讀者閱讀原住民作家作品,便開始領受不同層次的文化翻譯。原住民作家可謂原漢文化翻譯的實踐者,作者在下筆之初,除了考量到一種「立言」的意義,也希冀這些書寫能形成一股力量,讓保存與傳播族群文化得以可能。

拉黑子當然符合這樣的文化翻譯,從一開始,他就用作品在展現自己的阿美族文化給大眾認識,現在他則試著用文字記錄,翻譯自己阿美族的文化給漢人看,更希望自己的族人可以閱讀,因為他保留很多族語的拼音。然而,就像夏曼‧藍波安所說的「文學不是自己很自慰式的去享受,文學是給人家看的,文學不是給自己族群看的,而給不同的民族、不同的人種去看的…」我想,這種想法在原住民的作家中似乎都有共識,不管是像娃利斯‧羅干在他的《泰雅腳蹤》,先將泰雅語用羅馬拼音方式寫出來,再翻譯成中文,或是歐密‧偉浪的《媽媽,她束腰》寫好中文之後,再請長老將其翻譯成泰雅語,以及拉黑子的《混濁》,大量的運用族語的述說方式,我想他們還是有考慮到讀者群的閱讀便利性。

四、另一種詮釋:繪圖

第一次到拉黑子大港口工作室已經是16年前的事,聊天過程中看他忙著雕刻,偶爾抬頭看看我,等我們要離開時,他遞給我一塊刻著跳舞舞者的木頭,刻上他的漢名「奕興95」,他說這是他用我的樣子刻出的舞者,原來他在聊天時低頭雕刻不是因為害羞,而是努力的在觀察我這位初次見面的人。我想一位善用文字記錄的人,會習慣在字裡行間裡描述所觀察到的人事物,而拉黑子則更多了善用雕刻刀紀錄觀察的敏銳度,所以閱讀他的文本,則多了欣賞繪圖的樂趣,平衡一下文字意涵的沉重感!

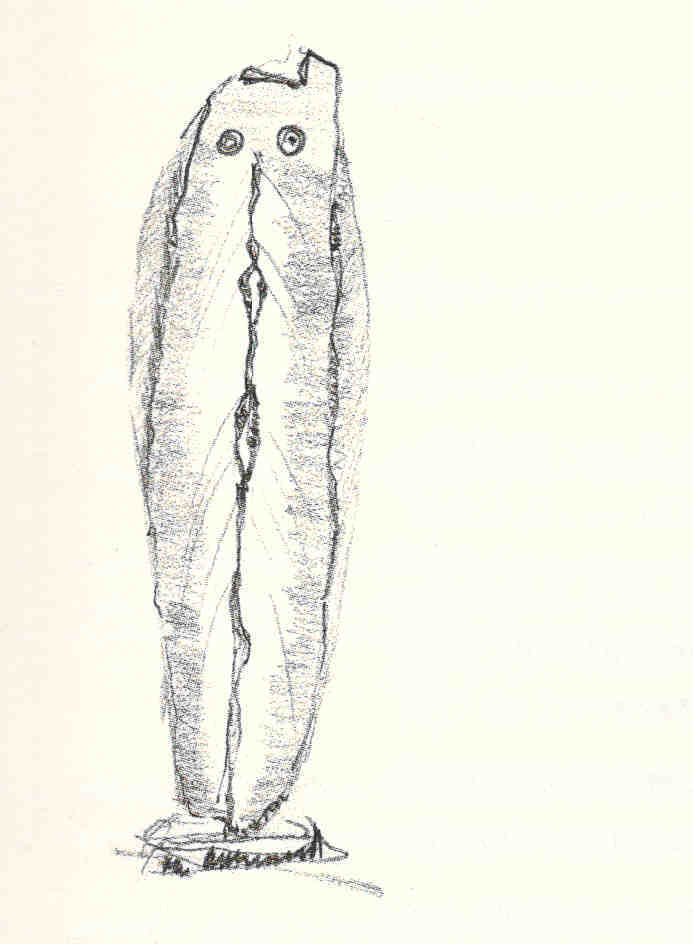

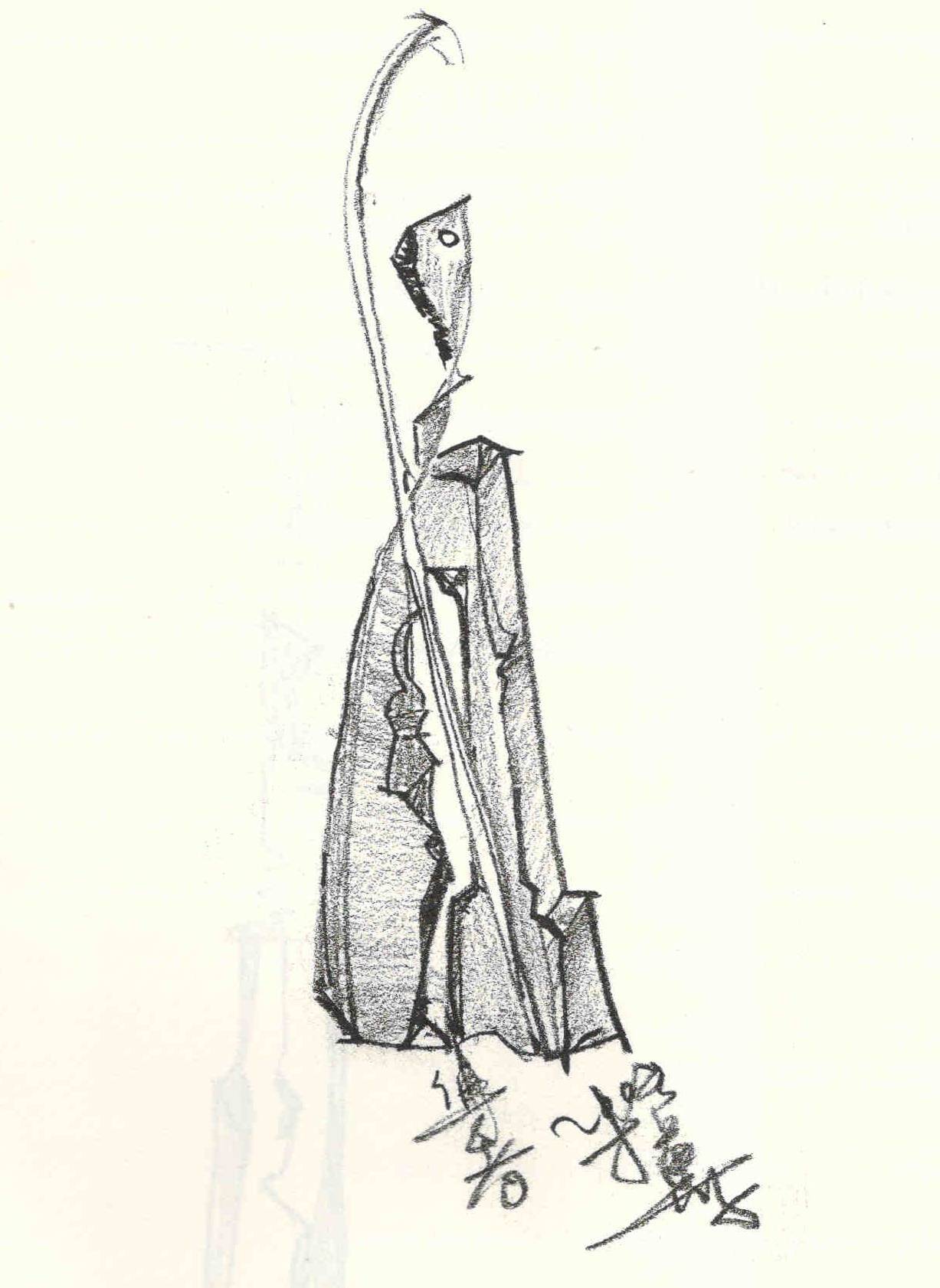

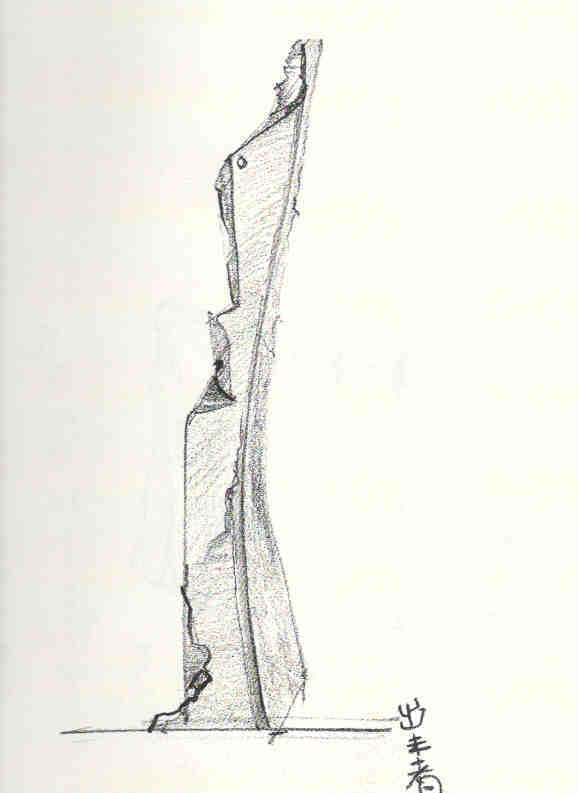

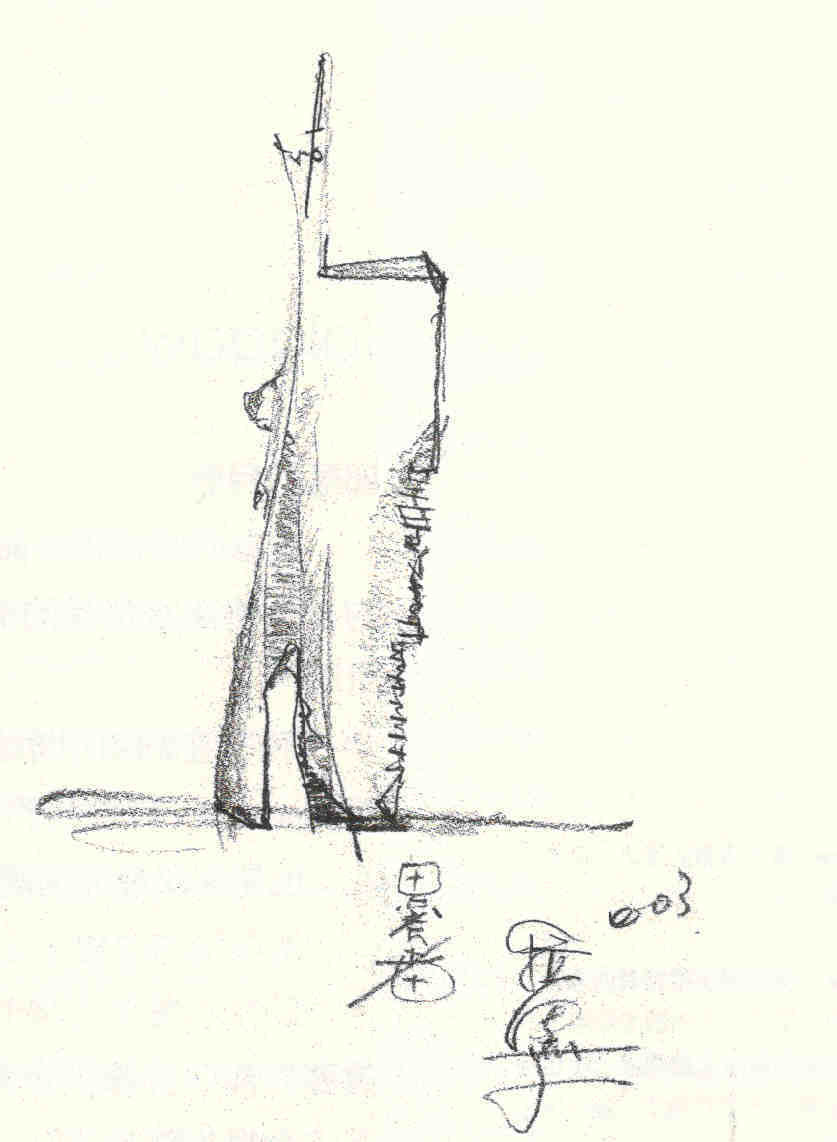

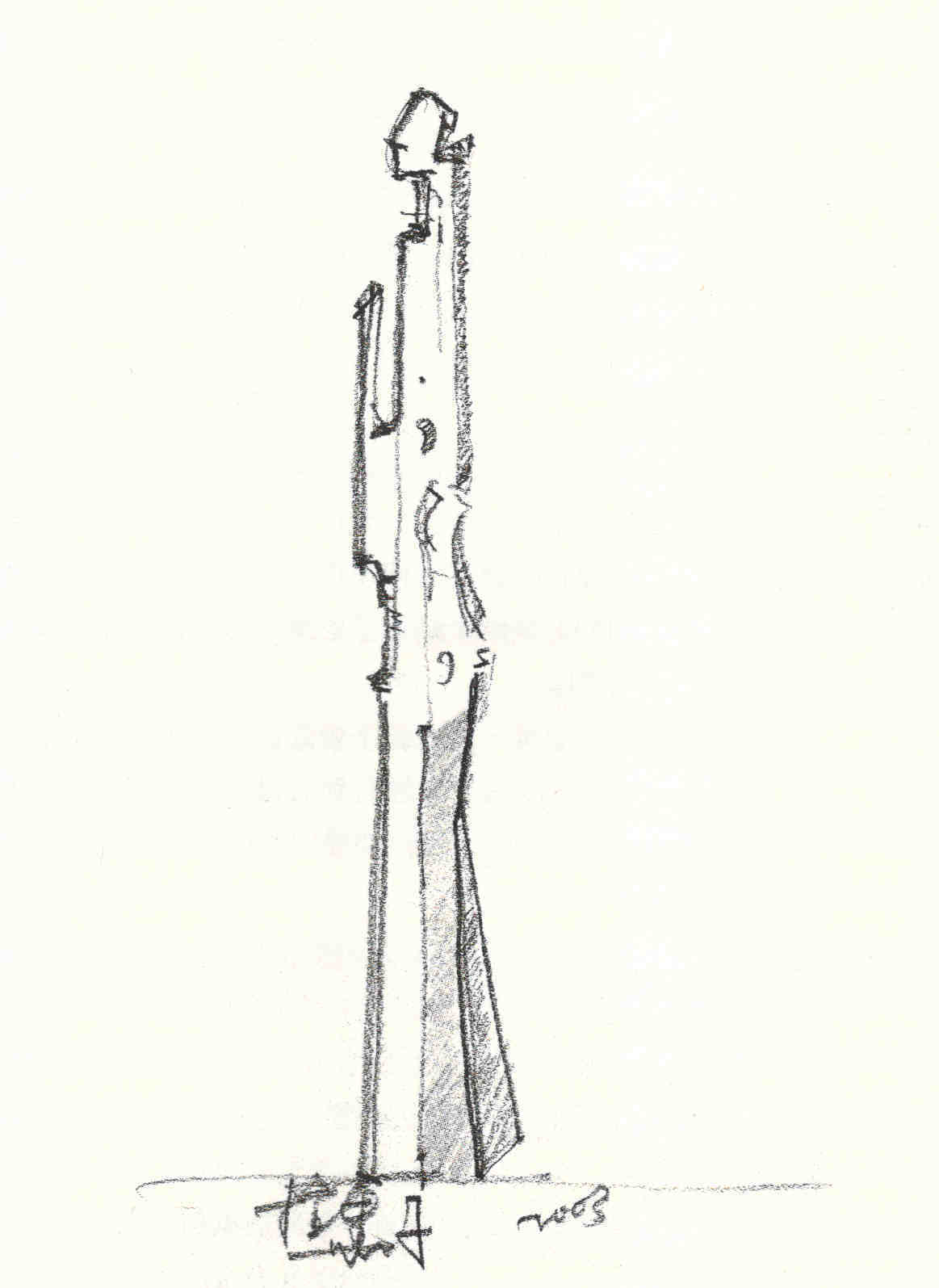

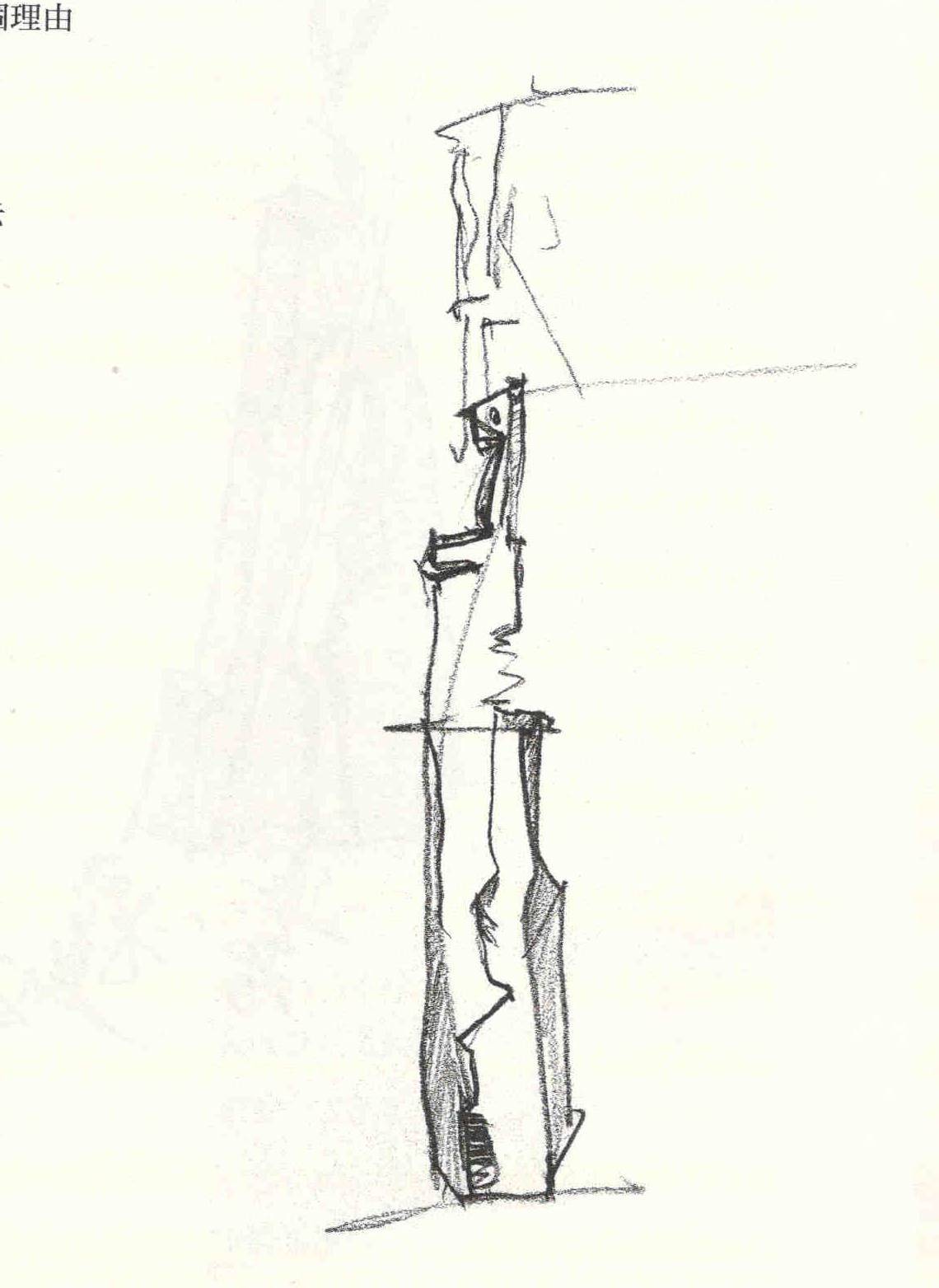

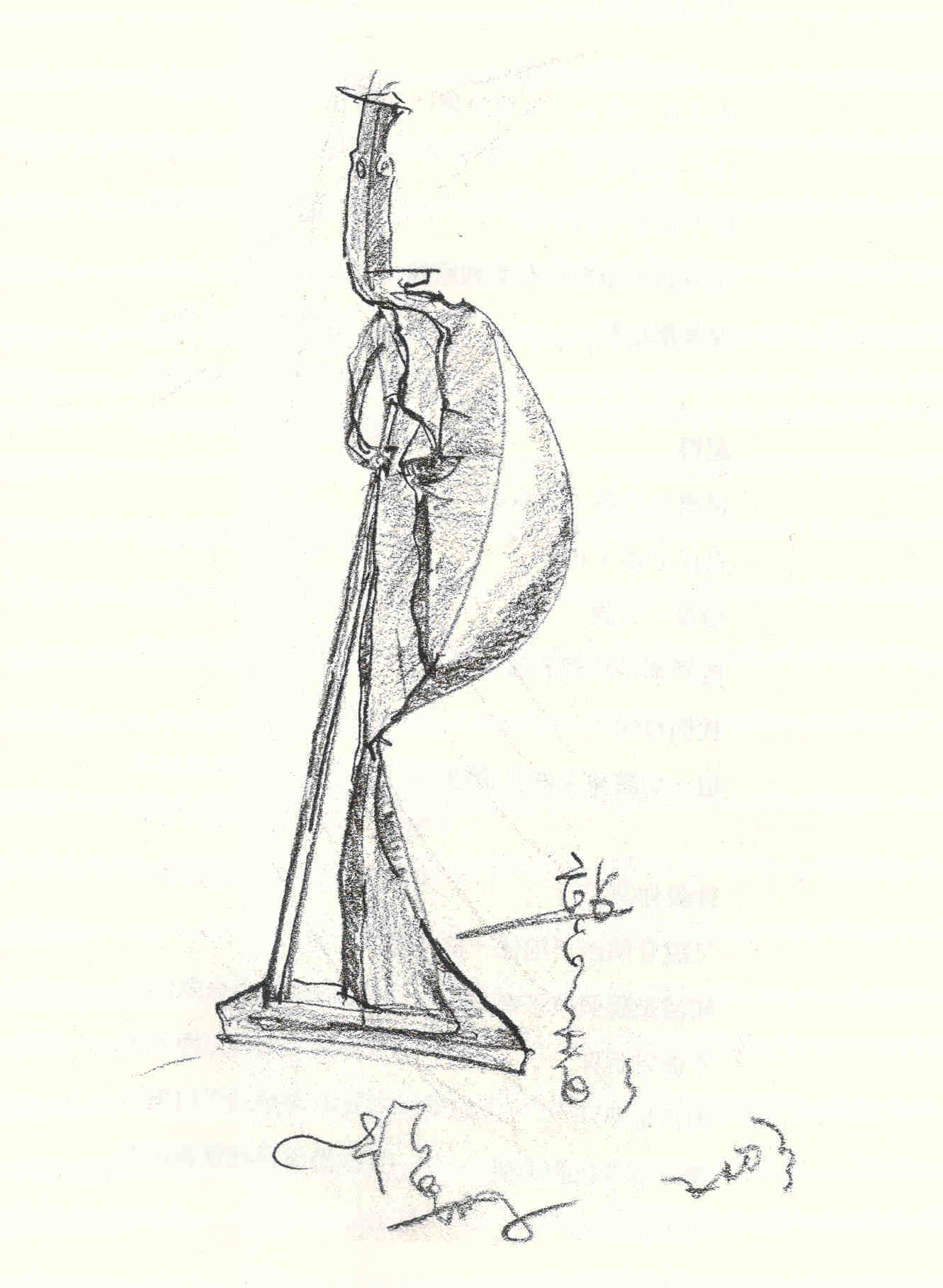

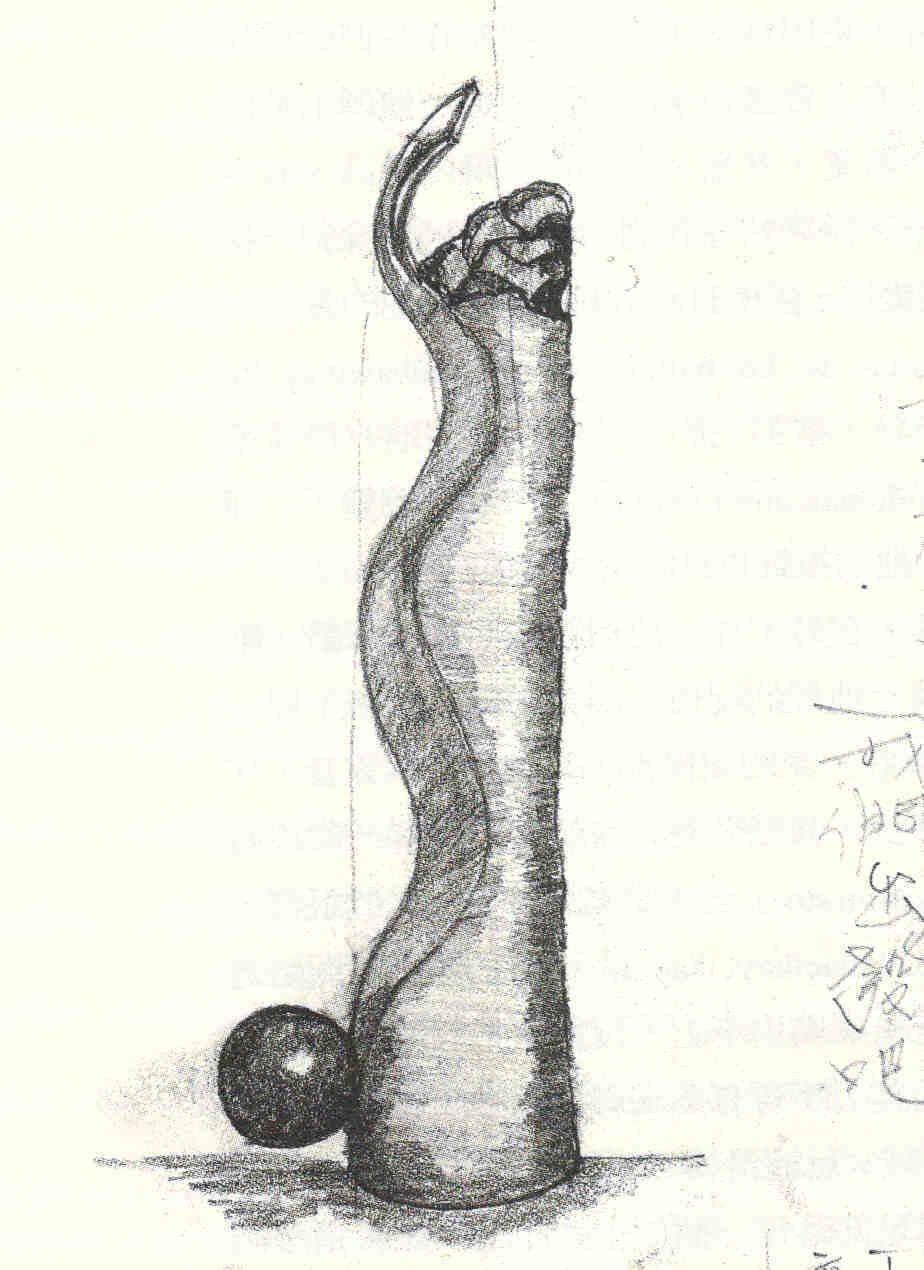

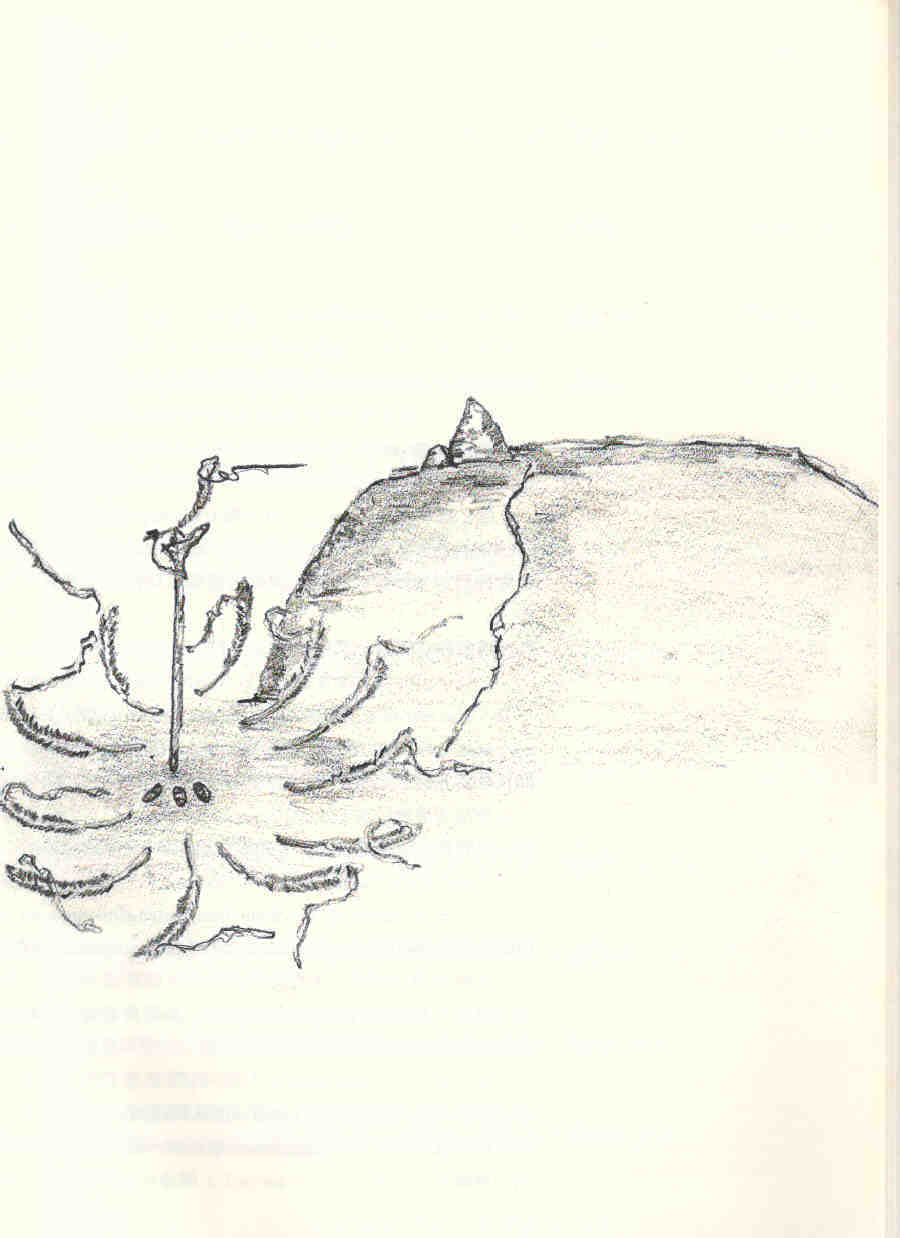

(一)站立者

這七張繪圖,說的都是站立者、思考者,而這也是文本中一直重複出現的名詞,我想拉黑子會強調站立者的視角,以及用很多的素描描繪出來,就足以確定站立者在拉黑子心中的分量。

在《混濁》一書中,無論是詩、散文或是繪圖創作,不難發現一再出現的「tireng站立者」,這個站立者可以是個長者,因為「站立者一次又一次地說著」、「站立者走了」、「站立者在人群中獨立一人不說話」,站立者可以是站立與身体,因為他是「部落的依靠」、「部落的建築」、或是「你的身體讓孩子學會站立」也是「我們的方向」,或許是部落的依靠與傳承,因為有了他「我站在羽毛的正中央」、孩子們回來「從站立者身上看到過去」、「站立者的出現是因為前一位站立者的出現」,更是一種承諾,不管經過幾次的衝擊、同化及改變,不變的是站立者「永遠站立在部落族人的心中」、「為部落而站立」,也是整個部落文化的泉源,因為「我站立的位置是我取水的地方。」

(二)意象表達

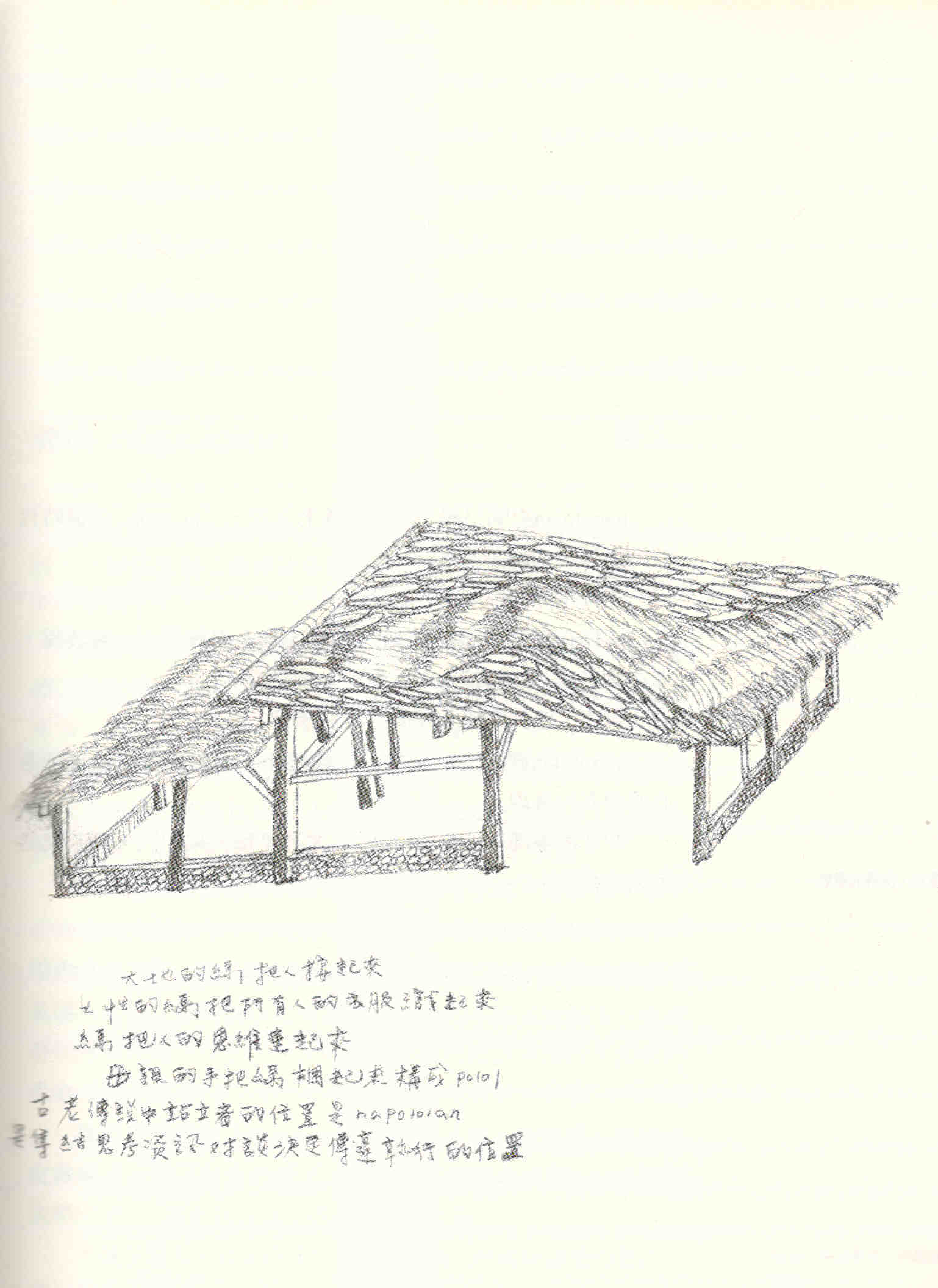

這是拉黑子在2003年9月與部落青年一起合蓋的創新形式的古房舍,命名為「napololan,站立者之屋」,就像文中他所提及的,他在剛回部落時,想要在部落中找尋記憶,而他所聽到的都是青年組織的人如何上山搬木頭、建家園的事蹟,因此他才會想要號召青年人們一同建立古房舍,後來他們也搬了許多廢棄家屋的木頭,於是決定拿這些木頭做椅子,因為「loma」是家的意思,也是坐下的地方。拉黑子對於部落的文化傳承,從文章中可以看見他的執著,他認為這樣的一個陽春建築似乎不及過去傳統建築的萬分之一,但是,當它成為具體的形物之後,所象徵的不僅只是一個建築,如文章中所說的,「是溯源、思考、反省、創造、集結、對談、學習、訊息與傳達的所在」,它已經將部落的過去與現在綑綁在一起了。

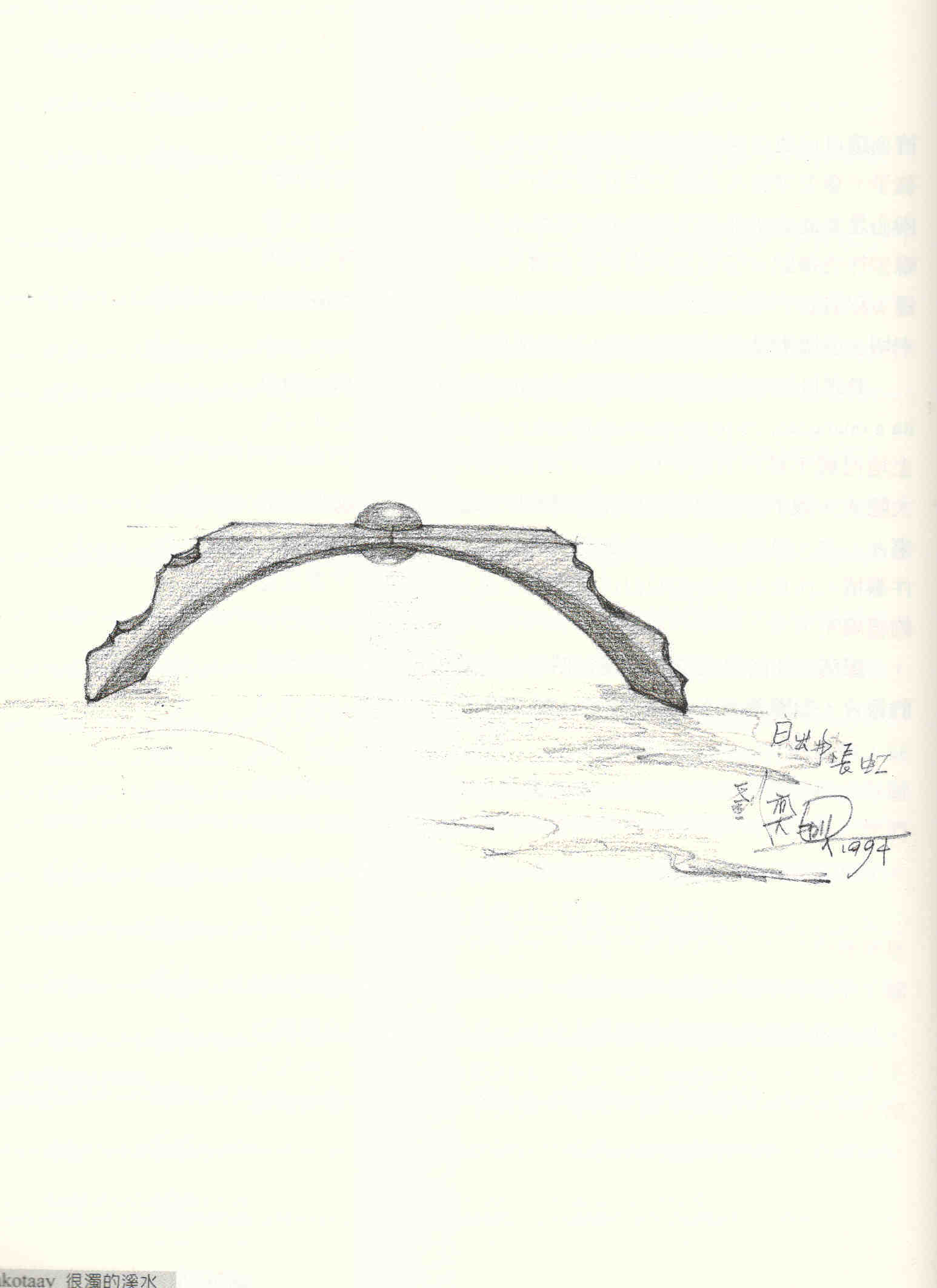

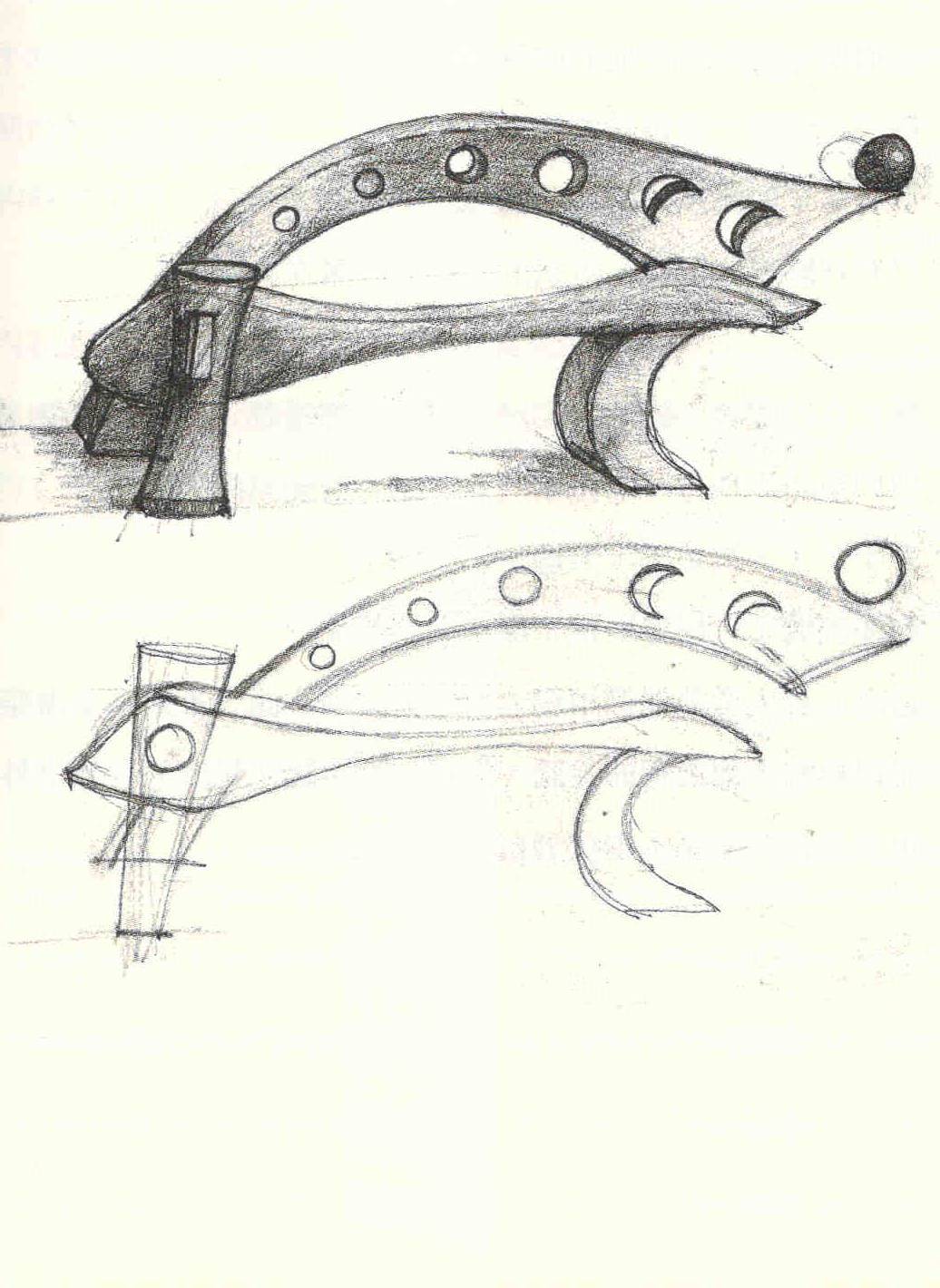

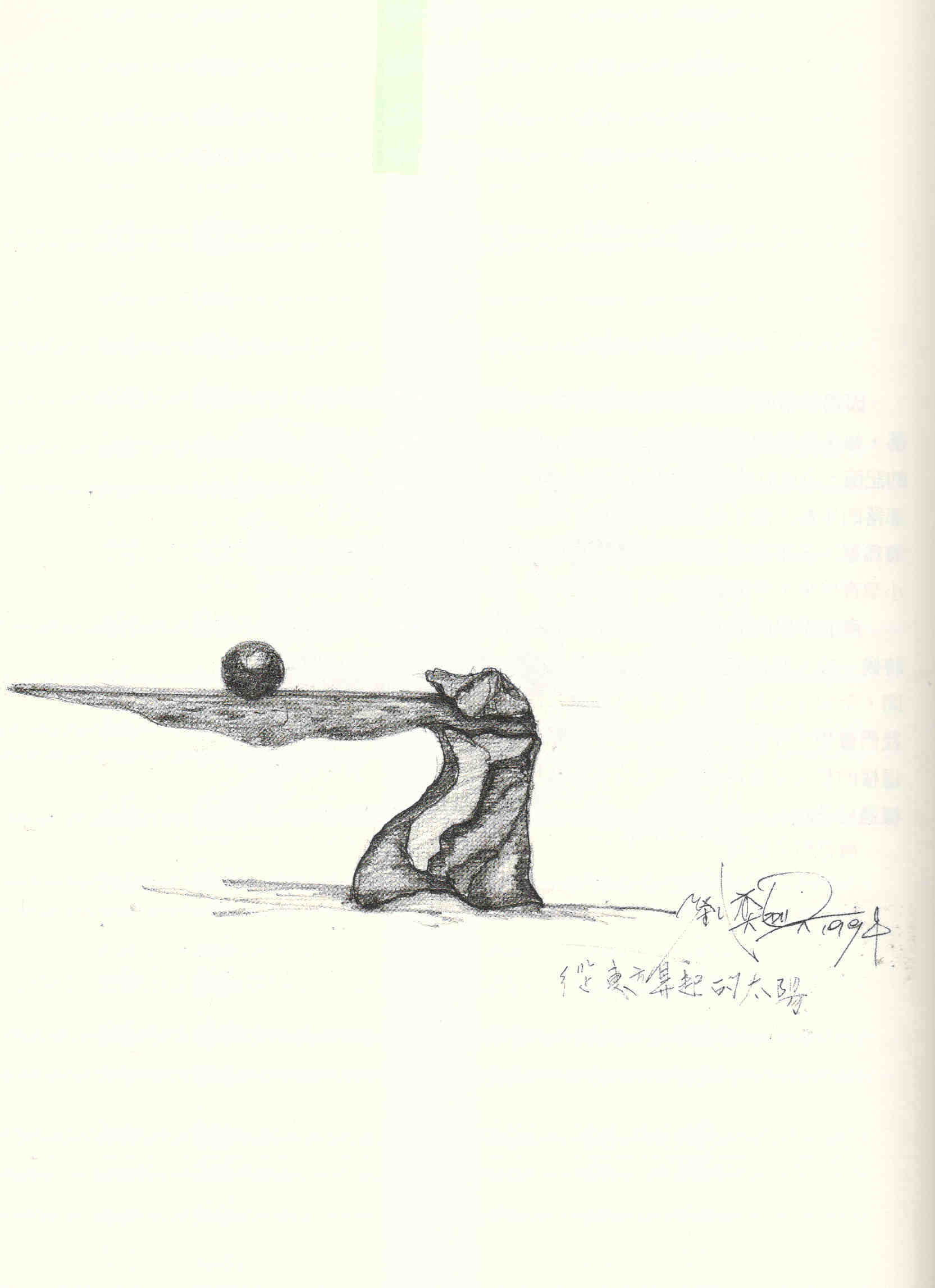

而下面這四張圖,其中共同的特色都有一個圓圓的球體,在拉黑子的繪圖中常會出現的圓球其實就是太陽,阿美族的傳統信仰是泛靈的,所以山有山神、海有海神、太陽神,尤其大港口是位於秀姑巒溪的出海口,更是將山、河、海大自然看成一條海岸線:

山的稜線

海的平面與裡面

山海交接的那一條海岸線

是部落的生活空間與活動領域

也是歌舞與夢的領域

站立者自山林溪谷海洋而來(sera大自然)

就像他在最上圖提著「太陽來了,海發光了,天也亮了,我們出發吧」,下面左圖上提著「日出與長虹」,而下面最右圖上提著「從東方升起的太陽」,從他的構圖中,我們看見拉黑子一直沒有忘記要將阿美族對大自然的崇敬之意,用繪圖、文字充分展現出來,感動讀者也感動欣賞繪圖的閱讀者。

另外,拉黑子在書中也有擺上類似下面這三種繪圖風格的插畫,左圖就是他所記載的1877年的cepo’事件的紅色記憶,從這繪圖中,我們幾乎無法具像的清楚他所描繪的是什麼,或許是被誘殺的部落青年血染秀姑巒溪,而中間這張圖似乎有一個權仗插在羽毛的中央,拉黑子在注解中寫道「當上青年之父的領導者,站在部落的正中央,猶如站在羽毛的正中央,發號司令」,旁邊通往的應該就是他所提到的「精神山」,至於右圖的插話就很明顯,是穿著傳統衣服的頭目,應該就是他一直強調的站立者吧!

五、結語

從一開始要選擇拉黑子的書,對我來說就是一大挑戰,一方面我大可以選擇幾位熟悉的原住民作家來書寫,一方面我也可以挑選大家都研究過、並且容易論述的作家作為敘述文本,不過就像老師說過,我們的閱讀會因為我們的經驗而忽略很多的地方,沒有斷裂、卡住的地方,怎會停下來仔細咀嚼呢?所以就這樣,我挑選一本很少人研究的文本,也挑選一本我不曾做過田野研究的族群─阿美族,雖然我的好朋友很多是阿美族,但這種陌生的熟悉感一直出現在我的分析中。

我不知道時下的人如何評論拉黑子的《混濁》一書,或許他沒有夏曼‧藍波安的書寫功力,也沒有撒可努敘述山林打獵的詼諧風趣,更沒有奧威尼‧卡露斯盎的史官身分,負起記載部落一切的神聖使命,但是,我從拉黑子的文章中,我看見當一個原住民知青的辛苦,我看見有強烈部落意識的人對傳統與現在的拉扯,回不了過去也憂心部落的未來,我想這些種種的疑難雜症,或許就是他們拿起筆來想要紀錄些什麼的動力,而這樣的動力及書寫模式,我們怎可以用文學的視域來評論?至少我是如此看待的…

六、參考書目

亞榮隆‧撒可努(1998)。山豬、飛鼠、撒可努。台北市:耶魯。

拉黑子‧達利夫(2006)。混濁。台北市:麥田。

拓拔斯‧塔瑪匹瑪(1987)。最後的獵人。台中市:晨星。

夏曼‧藍波安(2002)。海浪的記憶。台北市:聯合文學。

陳芷凡(2006)。語言與文化翻譯的辯證─以原住民作家夏曼‧藍波安、奧威尼‧卡露斯盎、阿道‧巴辣夫為例。國立清華大學台灣文學研究所碩士論文,未出版,新竹市。

劉自荃(譯)(1998)。Bill Ashcroft、Gareth Griffiths、Helen Tiffin著。逆寫帝國─後殖民文學的理論與實踐(The empire writes back: Theory and practice in post-colonial literatures)。板橋市:駱駝出版社。

The End

*本文章於2010.6.25書寫,是王應棠老師的「詮釋取向研究」的期末報告

[1] 梁琴霞,〈野地裡的聲音〉序文,《混濁》,(台北:麥田,2006年)

[2] 比爾‧阿希克洛夫特(Bill Ashcroft)、家雷斯‧格里菲斯(Gareth Griffiths)、凱倫‧蒂芬(Helen Tiffin)合著《逆寫帝國─後殖民文學的理論與實踐》,(板橋:駱駝出版社,1998年6月),頁41。

[3] 撒可努,〈猴子大王〉,《山豬、飛鼠、撒可努》,(台北:耶魯,1998年1月)。

[4] 拓拔斯‧塔瑪匹瑪,〈馬難明白了〉,《最後的獵人》,(台中:晨星,1987年9月)。

[5] 拉黑子.達立夫,〈很怕跟不上的明天〉,《混濁》,(台北:麥田,2006年)

[6] 夏曼‧藍波安,〈龍蝦王子〉,《海浪的記憶》,(台北:聯合文學,2002年7月)。

[7] 彭小妍,〈族群書寫與民族/國家─論原住民文學〉,《台灣原住民族漢語文學選集─評論卷上》,(台北:印刻,2003年4月)。

| 屬性10 : | 10 |